Visionen für eine bessere Welt

Wie kann die Welt, in der wir leben, zu einer besseren werden? Die Vereinten Nationen beschäftigen sich regelmäßig mit dieser Frage; zuletzt haben ihre 193 Mitgliedsstaaten 2015 in einer Agenda 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert. Die Sustainable Development Goals (SDG) sollen mit einer Laufzeit von 15 Jahren der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Basis dienen. Sie sollen den Frieden sichern, Armut und Hunger beenden, Ungleichheiten bekämpfen, die Selbstbestimmung der Menschen stärken, Wohlstand fördern, Lebensweisen nachhaltig gestalten und ein gutes und gesundes Leben für alle sichern. Und damit es nicht bei bloßen Worten bleibt, soll durch einen starken lokalen Bezug eine Umsetzung in konkrete Tätigkeiten gewährleistet werden.

Um die Welt zu einer besseren zu machen, braucht es Menschen, die unbeirrt an ihr Ziel glauben. Das eint auch die Frauen und Männer, deren Visionen wir hier vorstellen: von gestern und heute, mit großen und kleinen Projekten, solchen, die bereits realisiert wurden, und anderen, die noch auf ihre Verwirklichung warten.

Vier denkwürdige Worte

Vor etwas mehr als 60 Jahren, am 28. August 1963, findet der „Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit“ statt: Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, die sich gegen die Diskriminierung und für die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung der USA einsetzt. Der erst 34-jährige Baptistenpastor Martin Luther King ist ihr prominentester Vertreter. Mehr als 250.000 Menschen sind zum symbolträchtigen Lincoln Memorial in Washington, D.C., gekommen; es ist die bis dato größte Massendemonstration in der Geschichte des Landes. Zahlreiche Redner*innen gibt es, ihre Redezeit ist auf fünf Minuten begrenzt; zum Ende der Veranstaltung spricht Martin Luther King – eine ganze Viertelstunde lang. Seine Rede wird weltweit in Radio und Fernsehen übertragen.

King folgt zu Beginn der Rede seinem Manuskript. Eine anekdotische Überlieferung besagt, dass ihm nach ein paar Minuten die Gospelsängerin Mahalia Jackson zugerufen habe: „Erzähl ihnen von dem Traum, Martin!“ – und King ab diesem Zeitpunkt anfing zu improvisieren. (Fakt ist, er hatte auch schon in früheren Reden die Traum-Rhetorik verwendet.) Acht Mal wiederholt King die Formel: „Ich habe einen Traum“ und beginnt damit, die in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 festgeschriebenen unveräußerlichen Menschenrechte einzufordern: „Ich habe immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der tief im amerikanischen Traum verwurzelt ist, dass sich diese Nation eines Tages erheben und die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses leben wird – wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.“ Und später, seine persönlichste und vielleicht deshalb berührendste Forderung: „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach dem Wesen ihres Charakters. Ich habe heute einen Traum!“

Zeitzeugen berichten, wie sehr sie die Rede Kings bewegte und ihr Leben veränderte. Und auch politisch werden die in ihr gestellten Forderungen wirksam: 1964 wird der Civil Rights Act verabschiedet. Das Bürgerrechtsgesetz verbietet die Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft. King ist auf der Höhe seines Ruhms: Das „Time Magazine“ wählt ihn 1963 zum „Mann des Jahres“, 1964 erhält er den Friedensnobelpreis. Vier Jahre später wird King von einem weißen Rassenfanatiker erschossen.

An Aktualität haben seine Forderungen bis heute – leider – nicht verloren, doch auch die Erfolge der von ihm mitgetragenen Bürgerrechtsbewegung sind wirksam: So wird Barack Obama 2009 der erste schwarze Präsident der USA. Und Obama ist es, der 2011 ein Denkmal für Martin Luther King in der amerikanischen Hauptstadt enthüllt: In Sichtweite des Lincoln Memorial steht ein weißer Granitblock, aus dem die Gestalt Kings heraustritt. Die offizielle Adresse lautet: 1964 Independence Avenue SW, in Anspielung auf den 1964 in Kraft getretenen Civil Rights Act – das epochale Bürgerrechtsgesetz, bei dessen Zustandekommen King eine wichtige Rolle gespielt hatte.

Bilder: wikimedia (Vorderseite), picture-alliance / dpa; Bearbeitungen: Topp

Menschen für Menschen

Alles begann mit einer Wette: Als der österreichische Schauspieler Karlheinz Böhm 1981 in der Sendung „Wetten, dass …?“ zu Gast war, geschah Ungewöhnliches: Böhm, der bis dahin hauptsächlich als charmanter Darsteller des jungen Kaisers Franz Joseph in den Sissi-Filmen aufgefallen war, wettete gegen das Publikum der beliebten Fernsehshow, dass nicht einmal ein Drittel der geschätzt 6 bis 7 Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit sei, nur eine Mark oder sieben Schilling oder einen Schweizer Franken zu spenden, um die Hungersnot in der Sahelzone zu lindern. Damit nicht genug versprach er, wenn er die Wette verliere, selbst nach Afrika zu gehen und dafür zu sorgen, dass mindestens ein Dreivierteljahr kein Kind dort Hungers sterben sollte.

Auch wenn das Spendenziel nicht erreicht wurde, kamen rund 1,2 Millionen DM zusammen – Böhm flog bereits ein halbes Jahr später nach Äthiopien und gründete dort die Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“. In den folgenden Jahren wurden bei Fernsehgalas und Folgewetten weitere Spenden gesammelt, allein in den ersten 30 Jahren ihres Bestehens erhielt die Organisation aus den vier Geberländern Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz mehr als 400 Millionen Euro.

Böhms Vision war ein partnerschaftliches Miteinander und die Hilfe zur Selbsthilfe im ländlichen Äthiopien; sein Wunsch, „eines Tages nicht mehr gebraucht zu werden.“ Über Jahrzehnte verbrachte er mehrere Monate im Jahr in Äthiopien und verfolgte die Arbeit in den dortigen Projekten. Seit 1987 wurde er dabei maßgeblich von seiner späteren Frau Almaz unterstützt. Die Agrarexpertin war nach leitenden Funktionen bei „Menschen für Menschen“ von 2014 bis 2016 Schirmherrin der Organisation.

Bis heute hat „Menschen für Menschen“ in Äthiopien u.a. 470 Schulen neu gebaut oder erweitert, mehr als 350.000 Menschen haben an einer Alphabetisierungskampagne der Hilfsorganisation teilgenommen, sie hat Krankenhäuser und Gesundheitszentren errichtet, Aufklärungskurse veranstaltet und Mikrokredite für Frauen vergeben, Straßen und Brücken gebaut, in nachhaltiger Landwirtschaft, Wasserversorgung und Ernährung investiert. Seit ihrer Gründung haben mehr als 6 Millionen Menschen von den Projekten der Hilfsorganisation profitiert. 16 Projektregionen wurden inzwischen wieder in die Verantwortung der einheimischen Bevölkerung übergeben, in weiteren zwölf arbeitet „Menschen für Menschen“ gemeinsam mit der Bevölkerung an einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebensumstände.

Fotos: Menschen für Menschen / Zimmermann (Rückseite)

Sinfonie für drei Roboterarme

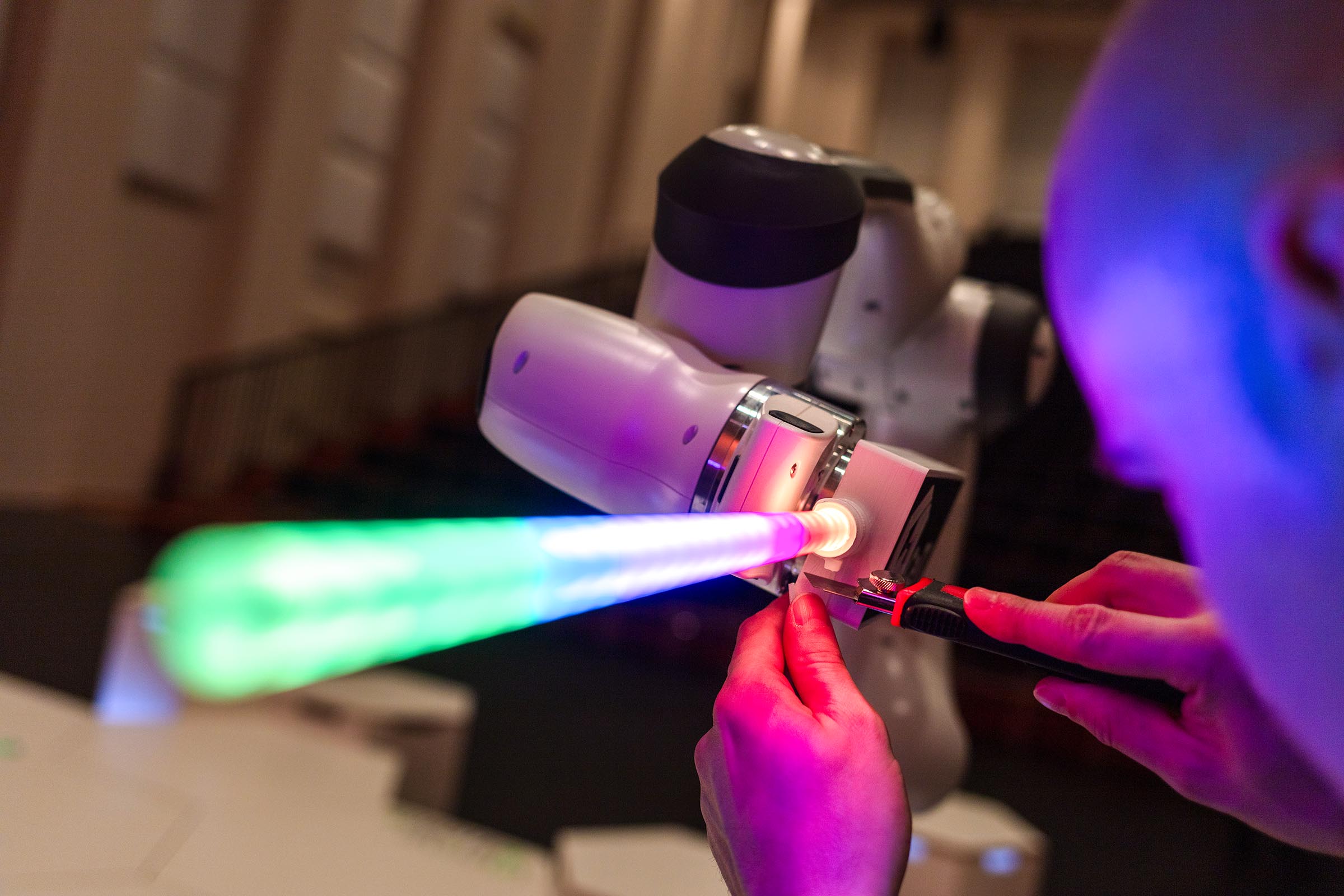

Sein neuester Coup ist MAiRA Pro S, ein Industrieroboter, der normalerweise Autos zusammensetzt und nun am Dirigentenpult der Dresdner Sinfoniker steht: Mit drei Armen führt er das geteilte Ensemble unabhängig voneinander durch komplexe Passagen und unterschiedliche Tempi, um am Ende im Unisono zusammenzukommen. So etwas kann ein Mensch nicht dirigieren, wie Markus Rindt, Intendant und Gründer des Orchesters, in einem Gespräch mit dem NDR erklärte: „Stellen Sie sich vor, Sie würden sich vor den Spiegel stellen und mit beiden Händen das gleiche Tempo schlagen. Jetzt fangen Sie an, mit der einen Hand schneller zu werden und mit der anderen langsamer. Dann wird ganz schnell klar, dass das ein Mensch nicht kann.“

Seit Rindt zusammen mit Sven Helbig die Dresdner Sinfoniker gründete, ist sein Name Garant für Inszenierungen, die alles andere als konventionell sind. Eine Interpretation von Songs der Band Rammstein 2003, ein Jahr später die Neueinspielung der Filmmusik zu Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ mit den PET Shop Boys und ein Ferndirigat, aus London in den Kulturpalast in Dresden übertragen, sind der Anfang einer Reihe außergewöhnlicher Projekte, die die Dresdner Sinfoniker international bekannt machen; heute zählen sie zu den profiliertesten Orchestern für zeitgenössische Musik.

Rindt selbst versteht sie als Bedarfsorchester – im wahrsten Sinn des Wortes. Die Dresdner Sinfoniker haben kein Stammhaus und auch keine feste Besetzung. Ihre Zusammensetzung und ihre Auftritte ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Macht der Musik einzusetzen, wenn Worte keine Wirkung mehr entfalten. So 2020 mit einem Hochhauskonzert in Dresden, das der politischen Spaltung der Stadt die versöhnende Kraft der Musik entgegenstellen will. „Himmel über Prohlis“ nennt Rindt die Aktion, bei der er Alphörner, Tuben und Trompeten auf den Dächern der Hochhäuser im Stadtteil Prohlis spielen lässt.

Bei allem Spektakel: Rindt geht es nicht um Show, auch wenn sie kein schlechtes Vehikel für seine Botschaft ist: Mit Musik Grenzen überwinden, Konflikte entschärfen, die Welt zu einer besseren machen. Er will „Gutes tun […], statt nur Großes zu erreichen“, schrieb das Magazin der Süddeutschen Zeitung 2021 in einem Porträt über ihn. Die Gründe dafür liegen in seiner Biografie. Markus Rindt wurde 1967 in Magdeburg geboren, studierte bis 1989 Horn an der Dresdner Musikhochschule. Eine Ausbildung, die mit Pflichten verbunden war, die mit Rindts Begriff von Freiheit nicht vereinbar waren: Bei einem Konzert des Hochschulorchesters vor den Parteigrößen des SED-Regimes spielten die Hornisten absichtlich falsch – ihm drohte der Rausschmiss. Zwei Jahre später floh er über die Prager Botschaft in den Westen, nach Köln, wo er sein Studium abschloss.

Fast 30 Jahre später ging es ihm mit „Tear down this wall“ an der Grenze zwischen Mexiko und den USA erneut darum, Mauern zu überwinden. Und auch wenn das Konzert nach Ablehnung durch die US-Behörden nicht – wie ursprünglich geplant – auf beiden Seiten der Mauer stattfand, wurde es doch von Menschen aus beiden Ländern gefeiert als künstlerischer Protest gegen die weltweit wachsende Abgrenzung, gegen Fanatismus und Nationalismus.

„Fantastisch in der Vision, unerwartet im Format, menschlich in der Grundhaltung, politisch relevant im Anspruch“, so beschreiben die Dresdner Symphoniker sich selbst. All das erfüllt auch die Robotersinfonie zum 25-jährigen Bestehen des Orchesters. Sie will ganz neue Möglichkeiten der zeitgenössischen Musik ausloten und bleibt dabei doch zutiefst menschlich – wohl wissend, dass kein Roboter je die Empathie und Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Orchester ersetzen können wird.

Fotos: David Suenderhauf

Unter Haien

Das Video zeigt Unglaubliches: Eine Frau am Meeresboden inmitten einer Gruppe von Haien, die sich friedlich um sie tummeln. Es sind Bilder, die genau das Gegenteil von dem vermitteln, was gemeinhin gilt: Haie sind Lebewesen, die als bedrohlich wahrgenommen werden, als Gefahr für den Menschen. Tatsächlich verhält es sich in den allermeisten Fällen umgekehrt: Etliche Haiarten sind bereits vom Aussterben bedroht, und ihr Schutz ist wichtig, um das Gleichgewicht im Ökosystem Meer zu erhalten. Genau das ist die Mission von Cristina Zenato. Die Italienerin, die seit 30 Jahren auf den Bahamas lebt, möchte unseren Blick auf Haie verändern, will zu einem differenzierteren Bild beitragen. „Es gibt 500 verschiedene Arten von Haien“, erzählt sie im Video-Call, „der kleinste ist nur so groß wie ein Stift, der größte hat die Ausmaße von einem Bus.“ Sie selbst hat in unzähligen Tauchgängen über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg eine besondere Beziehung zu karibischen Riffhaien aufgebaut, die es ihr ermöglicht, das Verhalten der Tiere zu studieren und ihnen so nahe zu kommen, dass sie sie sogar streicheln kann. Dabei ist sie immer wieder auf Haie getroffen, die einen Angelhaken im Maul haben – entweder von einem kleineren Fisch, den der Hai gefressen hat, oder aber auch einen Haken, der dem Hai selbst galt. Manche Tiere schwimmen jahrelang unter Schmerzen damit herum. Aber einem Hai ins Maul greifen, um den Haken daraus zu lösen?

Das gelingt nur, wenn man, wie Cristina, über eine sehr lange Zeit Vertrauen zu den Tieren aufgebaut hat. „Manche von ihnen kenne ich seit vielen Jahren“, sagt sie, „aber letztendlich entscheidet immer der Hai, ob er zu mir kommt oder nicht.“ So spektakulär es anzusehen ist, wenn Cristina den Hai sanft berührt und ihn von dem Haken befreit – ist das doch nur ein Teil ihrer Arbeit. „Denn um die Haie zu schützen,“ erklärt die Verhaltensforscherin „muss man auch ihre Futterquellen, ihren Nachwuchs, ihre Umgebung in den Blick nehmen“, und das korrespondiert hervorragend mit ihrer zweiten Leidenschaft, dem Höhlentauchen. Seit vielen Jahren erforscht und vermisst sie Unterwasserhöhlen an den Küsten der Bahamas in Zusammenarbeit mit dem Bahamas National Trust und hat 2012 sogar eine Höhle an Land mit einem Blue Hole im Meer verbunden.

Das Eintauchen in den Ozean, sagt Cristina, sei wie die Erkundung einer fremden Galaxie, deren Leben schöner und reicher ist, als wir es uns vorstellen können – diese Faszination weiterzugeben und den Menschen dadurch den Schutz der Ozeane und ihrer Bewohner ans Herz zu legen, ist die Botschaft hinter ihrer Arbeit, für die sie als Tauchlehrerin, durch Podcasts und mit Bildungsprogrammen wirbt. Mit Erfolg: 2011 wurde ein erstes großes Schutzgebiet rund um die Bahamas festgelegt, in dem Haie nicht mehr gefangen werden dürfen, weitere Schutzzonen sollen folgen.

Fotos: Kewin Lorenzen

Es grünt so grün

Immer öfter begegnet man ihnen: fotorealistische Visionen, wie brachliegende oder betondominierte Orte wieder begrünt werden könnten – fürs Auge, fürs Klima, für die Tiere und alles letztendlich für den Menschen. Im urbanen Raum, insbesondere in Nürnberg, hat sich hier ein „Buntes Amt für Zukunft in Nürnberg” (BAZN) hervorgetan, das – vor allem als gesprochenes Wort – suggeriert, es würde hier von höchster Stelle Sorge getragen für eine gesunde und lebenswerte städtische Entwicklung. Doch weit gefehlt.

Zumeist sind es Privatpersonen und kleine Initiativen, Visionäre und Start-ups, die um grüne Lösungen und Utopien ringen. Auch hinter dem BAZN steckt ein einzelner Mensch, Ulrich Schmitt, dem es mit seinen dschungelartigen Zukunftsvisionen gelungen ist, viel Aufmerksamkeit zu generieren und die ernst gemeinte Frage mitzugeben: „Was wäre wenn ...?” In seinen Bildkreationen greift er reale Plätze auf und verschönert diese durch üppigen Pflanzenbewuchs. Nur bei wenigen Besuchenden seiner Ausstellung löst er damit kein Entzücken aus. Gleichzeitig wäre eine stärkere Begrünung der Städte ein Win-win auf allen Linien: mehr Sauerstoff und weniger Kohlendioxid, mehr Lebensraum für Insekten und Vögel, mehr Schatten und eine effektivere Kühlung der zunehmend heißer werdenden Städte.

In einem seiner Beiträge auf Instagram schreibt er: „Der Mensch schafft sich sein eigenes Paradies oder seine eigene Hölle in der Stadt. Wir haben die Macht, urbane Räume zu gestalten und zu beeinflussen. Mit Bedacht und einer Vision für Harmonie können wir Städte zu Oasen machen, in denen Mensch und Natur im Einklang leben. Grünflächen, Bäume und nachhaltige Architektur schaffen ein Gleichgewicht, das dem Klimawandel entgegenwirkt. Am Ende liegt es an uns, ob wir eine lebenswerte, naturverbundene Umgebung oder ein Betonlabyrinth voller Stress und Hektik schaffen. Die Wahl liegt in unseren Händen.“

Ulrich Schmitts Art, ohne moralisch erhobenen Zeigefinger auszukommen, sondern große Lust auf eine lebenswerte Umgebung zu machen, scheint jedenfalls gut anzukommen. Auch psychologisch gesehen ebnet die bildliche Vorstellung eines Ziels den Weg dorthin auf bestmögliche Art und Weise. Wer weiß, vielleicht sieht Nürnberg in ein, zwei Jahrzehnten wirklich seinen Visionen ähnlich? Und vielleicht reicht es am Ende ja bis zu einem richtigen „Bundesamt für Zukunft”? Na ja, man wird doch noch träumen dürfen ...

Fotos: BAZN

Die Forscherin

Nein, eine Visionärin, sagt Katalin Karikó, sei sie nicht, und von einem Preis habe sie auch nicht geträumt * – und doch ist ihr gelungen, mit anderen Wissenschaftler*innen die Welt aus einer der größten Krisen des 21. Jahrhunderts zu führen. In jahrzehntelanger Forschungsarbeit schuf sie die Voraussetzung für die Covid-Impfungen, die Millionen Menschen vor schweren Krankheitsverläufen oder dem Tod durch das SARS-CoV-2-Virus geschützt haben. 2023 erhielt sie dafür gemeinsam mit dem amerikanischen Immunologen Drew Weissman den Nobelpreis.

Der Weg in die Wissenschaft war Katalin Karikó nicht vorgezeichnet. Sie wächst in einer ungarischen Kleinstadt in ärmlichen Verhältnissen und ländlicher Umgebung auf, ihr Vater ist Metzger, der Umgang mit Rindern und Schweinen für sie normaler Alltag. Karikó studiert Biologie an der Universität Szeged, promoviert dort 1982 in Biochemie und arbeitet anschließend am Biologischen Forschungszentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Seit dieser Zeit beschäftigt sie sich mit RNA, kann ihre Studien in Ungarn jedoch nicht fortsetzen, da ihrem Labor die Mittel gestrichen werden. Karikó, damals bereits überzeugt von dem Potenzial ihrer Arbeit, möchte ihre Studien unbedingt fortsetzen. Die Möglichkeit ergibt sich in den USA; also verlässt sie 1985 mit ihrer Familie Europa und wird nach kurzen Zwischenstationen 1989 Assistenzprofessorin an der Universität von Pennsylvania. Ihr Problem: Ihr Forschungsgebiet steckt zu dieser Zeit noch in den Anfängen, und zwei entscheidende Schritte für einen therapeutischen Ansatz sind noch nicht gelungen: RNA zuverlässig im Labor herzustellen und es in die Zellen von lebenden Organismen einzuführen. Die nötigen finanziellen Mittel für weitere Forschung werden ihr kaum gewährt; an ihrer Universität ist sie weitgehend isoliert, und zu den beruflichen Rückschlägen kommen Misserfolge in ihrer Forschungsarbeit.

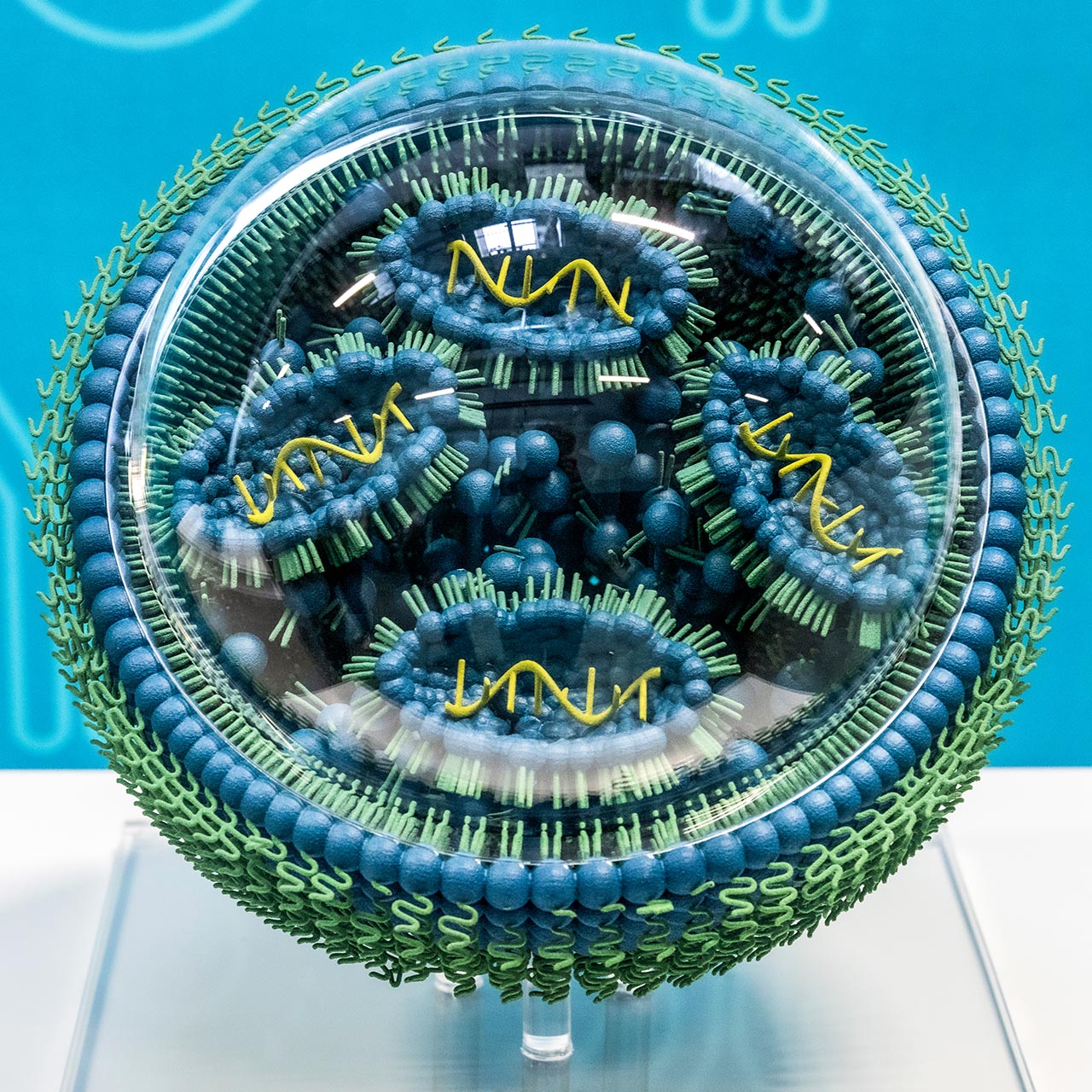

Karikó arbeitet dennoch weiter und trifft 1998 den Immunologen Drew Weissman, der an einem Impfstoff gegen HIV forscht. Gemeinsam versuchen sie, die sogenannte Messenger RNA (mRNA) zu nutzen, um therapeutische Prozesse im Körper auszulösen. Bei den ersten Versuchen mit synthetischer mRNA kommt es jedoch statt zu positiven Reaktionen zu Entzündungsprozessen. Nach zehn Jahren Forschung stellt sich die Frage, ob der eingeschlagene Weg der richtige war. Es folgen weitere Versuche und schließlich die Lösung: Sie modifizieren einen mRNA-Baustein, und so funktioniert es: Es kommt nicht mehr zu einer Abwehrreaktion, statt dessen können die Zellen die Informationen der künstlich hergestellten mRNA jetzt verwenden, um zum Beispiel Antikörper gegen Krankheiten herzustellen. Es ist das Verfahren, das später auch den Impfungen von Biontech und Moderna gegen das Coronavirus zugrunde liegt.

Karikós Forschungsauftrag an der Universität von Pennsylvania aber wird nach Ablauf der auf fünf Jahre befristeten Stelle nicht verlängert. Wieder muss sich die Wissenschaftlerin einen neuen Job suchen und kommt so 2013 zu Biontech nach Deutschland. Das Biotechnologieunternehmen forscht damals an der Entwicklung von Medikamenten für individualisierte Krebsimmuntherapien, ebenfalls auf mRNA-Basis. Bis heute ist es nicht gelungen, einen solchen Impfstoff zu entwickeln, und doch sollte eine mRNA-Impfung sieben Jahre später in aller Munde sein. Als das Corona-Virus 2020 zu einer weltweiten Pandemie führt, kann aufgrund der jahrzehntelangen Vorarbeiten in kurzer Zeit ein Vakzin gegen COVID hergestellt werden.

Mit ihrer Forschung hat Katalin Karikó die Basis für die neue Technologie gelegt, und mit der Covid-Impfung ist das Potenzial von mRNA keineswegs erschöpft. Die Forschungen gehen weiter, etwa in Hinblick auf Impfungen gegen Viruserkrankungen wie HIV oder Affenpocken, aber auch im Kampf gegen bakterielle Krankheiten oder eben in der Krebsbehandlung in Hinblick auf individualisierte Impfstoffe nach Entfernung eines Tumors.

* Interview anlässlich der Verleihung der Paul-Karrer-Medaille durch die Universität Zürich «Man muss ein Champion des Scheiterns sein» | UZH News

Fotos: picture alliance / dpa (mRNA-Modell, Vorderseite), picture alliance / IPP (Karikó mit Nobelpreismedaille)