Wohlfühlkollektiv

Eine Oase ist per definitionem ein fruchtbarer Ort inmitten einer Ödnis. Oder im übertragenen Sinne: ein Lichtblick in der Dunkelheit, eine Ruheinsel umgeben von Hektik, ein sicheres Versteck im Haifischbecken. Immer ist sie ein Wohlfühlort – zumindest für diejenigen, die sie aufsuchen.

Foto: shutterstock – muratart

Die Wüstenoase

Der Klassiker: Sahara-Sand, sehr viel davon, vom Wind ästhetisch in fließende Formen gebracht. Mittendrin grüne Palmen als größtmöglicher Kontrast. Dazu stelle man sich vor: ein paar Dattelbauern, die ihre Ernte gegen Kamele tauschen oder vorbeiziehende Karawanen beherbergen. Doch diese Vorstellung stammt aus dem 19. Jahrhundert. Seit die ehemals nomadischen Völker sesshaft geworden sind, gibt es nur noch sehr wenige traditionelle Oasen. Veränderte Konsumgewohnheiten und Klimaveränderungen haben ihr Übriges getan. Heute werden Wüstenoasen fast nur noch touristisch genutzt. Bedroht sind sie trotzdem durch die starke Belastung ihrer Grundwasservorräte.

Foto: shutterstock – Wirestock Creators

Die Flughafen-Oase

Flughafen und Oase – diese beiden Begriffe werden selten in einem Atemzug genannt. In Singapur schon: Kurz vor dem Abheben (und Hineinzwängen in den Flugzeugsitz) genießt man nochmal die räumliche Weite und das frische Grün eines Indoor-Parks. Der Canopy Park im Jewel Changi Airport zieht nicht nur Fluggäste an, denn die vielen exotischen Pflanzen sind großartig in Szene gesetzt – flankiert vom welthöchsten Indoor-Wasserfall (40 Meter), der sich aus einer futuristischen Glaskuppel mit nach innen gestülptem Trichter ergießt. Bis zu 37.850 Liter Regenwasser werden dafür pro Minute nach oben gepumpt.

Illustration zu Jesaja 41, 19. Jh: Art Directors & TRIP – Alamy Stock Photo, nachträglich koloriert

Die biblische Oase

„Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume; ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe: Des Herrn Hand hat dies getan, und der Heilige Israels hat es geschaffen.“ (Jesaja 41, 17-20, Lutherbibel)

Foto: shutterstock – Chuck Hsu

Die Parkoase

Parks sind die grünen Oasen der Großstädte. Angeführt von den ganz Großen wie dem Central Park in New York oder dem Englischen Garten in München, besitzen die meisten Städte kleine oder größere Grünflächen, die ein Abstandnehmen und Aufatmen erlauben. Abseits von Hektik, Lärm, Gestank kann hier ohne große Anreise aufgetankt werden – egal ob im japanischen Kirschblütenambiente oder in einem lauschigen Hinterhof.

Foto: shutterstock – 36106

Die Kleingarten-Oase

Es gibt Orte im Großstadtdschungel, an denen die Zeit langsamer zu vergehen scheint, an denen der Sommer nach überreifen Erdbeeren schmeckt und das leise Plopp des Kronkorkens, bevor er im englischen Rasen versinkt, lässig das urbane Grundrauschen übertönt. Der Kleingarten, in manchen Gegenden auch als Schrebergarten bekannt, lässt eine Ahnung von einstmals paradiesischen Zuständen herüberwehen in den Alltag des modernen, optimierten Menschen. Auch wenn eng gefasste Pachtbestimmungen und detailierte Gartenordnungen auf den ersten Blick wie unzumutbare Einschränkungen wirken, entfaltet sich hinter dem Gartenzaun der strengen Regeln oft eine Idylle der Vielfalt und Diversität. Manch einer lebt hier in friedlicher Koexistenz mit dem Unkraut, während andere selbst den kleinsten unerwünschten Trieb sofort entfernen. Hier weiß man, dass Tomaten Zeit brauchen, die Kirschen aus Nachbars Garten nicht unbedingt besser schmecken und immer zu viele Zucchinis auf einmal geerntet werden müssen.

EKD

Die Fahrradoasen

Jeder, der schon einmal, womöglich noch bei schlechtem Wetter, auf einer längeren Radtour unterwegs war, kennt das Problem: Wo findet sich ein geschützter Platz für eine Rast, eine Möglichkeit der Einkehr für ein kurzes Innehalten? Seit einigen Jahren gibt es solche Plätze – in Deutschland sind es inzwischen mehrere hundert: evangelische und katholische Kirchen, die in unmittelbarer Nähe zu einem Radweg liegen, im Zeitraum von Ostern bis zum Reformationstag tagsüber frei zugänglich sind und zu geistlicher Besinnung einladen. Dahinter steht eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die die sogenannten Radwegekirchen 2009 ins Leben gerufen, dafür einheitliche Standards festgelegt und die gute Idee mithilfe vieler Ehrenamtlicher verwirklicht hat. Seitdem kann jede Kirche, die die genannten Voraussetzungen von Lage und Öffnungszeiten erfüllt, das entsprechende Signet erhalten. Sie sollte ihren Gästen außerdem Zugang zu Trinkwasser und Toiletten, Informationsmaterial und Raum für die Rast anbieten, im Idealfall sogar im überdachten Innenraum. Kurzum: Sie sollte zu einer Oase auf der (Rad-)Wanderschaft werden, einem Rastplatz für die Seele, bevor es wieder weitergeht. Über die einzelnen Radwegekirchen kann man sich auf der Webseite der EKD informieren und findet dort auch mehr als 200 Radwege kreuz und quer durch Deutschland und darüber hinaus.

Foto: shutterstock – nickjacksonphotography

Die Kunstoase

Protestformen gegen aktuell vorherrschende künstlerische Konventionen hat es immer wieder gegeben, man denke nur an den Dadaismus. Auch Kunst in der Wüste hat durchaus trotzigen Charakter: Die Exponate sind weder transportabel noch verkäuflich, schon gar nicht als Wertanlage geeignet und überdem äußerst vergänglich. Trotzdem – oder gerade deswegen – ziehen sie, eingebettet in zivilisationsferne Orte, Kunstsinnige an und erreichen auch Menschen, die kaum einen Fuß ins Museum setzen würden. Installationen in der Wüste üben einen ganz besonderen Reiz aus, weil sie die unmittelbare Wirkung der Umgebung miteinbeziehen.

Foto: unsplash – Francesco Ungaro

Das Kloster

Ein Kloster, das klingt nach vergangenen Zeiten, nach Gregorianik und Kräutergarten, nach barockem Schweigen und Sandalenpflicht. In einer Welt, in der selbst Yogakurse einem harten Zeitplan unterworfen sind, stehen Klöster für ein archaisches Versprechen: Entschleunigung. Der Lärm der Welt dringt kaum durch die dicken Mauern. Und wenn, dann nur gedämpft. Hier öffnet sich der Raum. Hier ist Platz zum Loslassen. Hier kann es sehr sehr still sein. Schon ein paar Tage in einem Schweigekloster können die Weltwahrnehmung grundlegend verändern. Eingebunden in den Rhythmus und das Regelwerk des Klosterlebens wird der Mensch auf sich zurückgeworfen. Er muss schauen, wie er mit sich selbst auskommt. Eine Zumutung. Und ein Geschenk.

Foto: URKERN – Ivana Bilz

Die Großstadtoase

Fünf Walliser Schwarznasenschafe genießen die weitreichende Aussicht über München bis hin zur Frauenkirche, auf dem Dach von Werk 3 im Werksviertel-Mitte. Sie stehen auf einer sattgrünen Wiese mit Obstbäumen in 24 Meter Höhe, seltsam durchbrochen von Rohren und Lichtschächten. Wenn ihnen langweilig wird, stupsen sie die federreichen Hühner an, die mit ihnen auf dem Dach wohnen – eine alte Legerasse, deren Gefieder so schwer ist, dass sie flugunfähig ist. Das ist natürlich von Vorteil an diesem außergewöhnlichen Standort. Auch Bienenstöcke und Insektenhotels befinden sich hier oben, ein Feuchtbiotop mit Moorbedingungen (was die Wildbienen lieben) und ein Hochbeet zum Anpflanzen essbarer Pflanzen. Alles zusammen ein Idyll mitten in der Großstadt. Einmal in der Woche bekommen sie Besuch von neugierigen Menschen, die sich diese Oase anschauen wollen und die seltene Schafrasse. („Die brauchen zu viel Maniküre für ihre Klauen, das stemmt kein Schäfer.”) Außerdem betreibt die „Almschule” Umweltbildung hier, sodass die Großstadtkinder nicht erst aufs Land fahren müssen. Im künstlerisch gestalteten Treppenhaus auf dem Weg nach oben begegnen einem über drei Etagen hinweg südamerikanische Blattschneiderameisen, die in enger Symbiose mit einem Pilz leben, den sie ernähren müssen. Sie krabbeln durch eine lange, durchsichtige Röhre nach oben und wieder retour. Aber wie kommen nun eigentlich die Walliser Schafe aufs Dach? Sie dürfen Aufzug fahren. Der ist sogar so groß, dass bis zu 20 Menschen mit Rollstuhl darin Platz haben.

Foto: unsplash – Jernej Graj

Die Wellnessoase

Etwas vereinfacht kann man feststellen, dass seit der Zeit, als die Menschen in Gestalt von Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, der Stress nicht mehr aufgehört hat. Vor dem Sündenfall müssen die Zustände paradiesisch gewesen sein. Was heute als Prokrastination diffamiert wird, galt damals als Muße. Wo heute auf’s Tempo gedrückt wird, war Bedächtigkeit angesagt. Und wenn heute schnelles Handeln eingefordert wird, dann erinnert sich kaum einer mehr daran, dass Nachdenken einst als eine Tugend angesehen wurde. Die Antwort der modernen Gesellschaft auf die subjektiv gefühlte oder womöglich auch objektiv vorhandene Stresszunahme heißt Freizeit. Leider kann die, wenn sie ernsthaft betrieben wird, selbst ganz schön anstrengend sein – Freizeitstress eben. Aber zum Glück gibt es einen Ort, der die Rückkehr zu paradiesischen Zuständen verspricht und unter Umständen auch halten kann: die Wellnessoase.

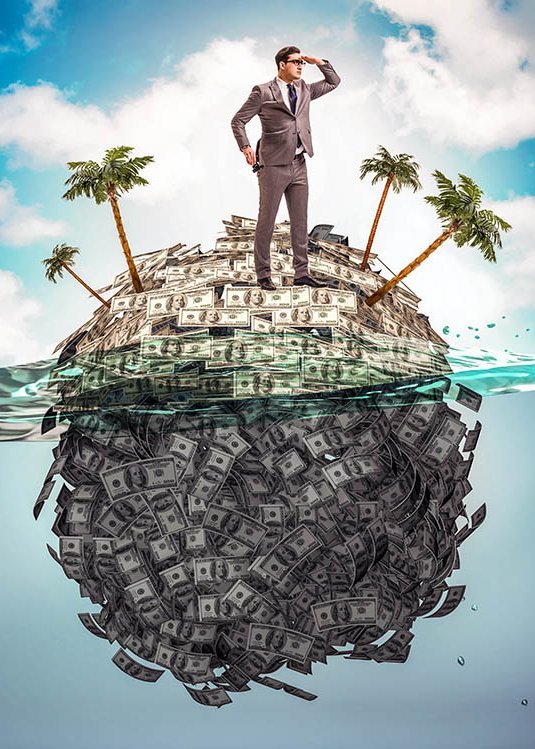

Illustration: shutterstock – Elnur

Die Steueroase

Als kleinste Steueroase der Welt gilt die winzige Koralleninsel Niue mitten im Südpazifik, auch unter dem Namen „The Rock of Polynesia“ bekannt. Die 1.700 Einwohner verkaufen nicht nur ihre Top-Level-Domain .nu recht erfolgreich in alle Welt, sondern bieten sich auch als Steuerschlupfloch an. Im Rahmen der Panama Papers wurde Niue insbesondere als Drehscheibe im Handel mit hochpreisigen Kunstwerken genannt. Die meisten Unternehmen pro Einwohner sind auf den Britischen Jungferninseln registriert: Auf 28.000 Insulaner*innen kommen rund 370.000 Unternehmen.