Alles in Ordnung

Nachbarschaften gibt es nicht nur unter Menschen, auch Tiere und Pflanzen pflegen enge Beziehungen, sogar Dinge können zu Nachbarn werden. Ein kurzer Streifzug durch die Literatur – mit Abstechern ins Museum, zu Musik und Biologie – zeigt überraschende Gemeinschaften und neue Perspektiven.

Von Bettina Schumann-Jung

Der Platz im Regal

Im autobiographischen Roman „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ des israelischen Schriftstellers Amos Oz erzählt der Autor, wie er – aufgewachsen in einem Haushalt der Bücher und der Gelehrsamkeit – mit sechs Jahren einen eigenen Platz im Bücherregal des Vaters erhält. Stolz räumt er all seine Bücher vom Schemel neben dem Bett an ihren neuen Platz, ordentlich der Größe nach aufgereiht. Doch das Hochgefühl, damit in die Erwachsenenwelt aufgenommen zu sein, weicht jäher Erniedrigung, als der Vater von seiner Arbeit in der Jerusalemer Nationalbibliothek heimgekehrt und angesichts dieser Ordnung seine ganze Enttäuschung offenbart: Bücher der Größe nach aufstellen? Wie kann man ihnen so etwas antun, sie behandeln wie Soldaten oder die Parade der Feuerwehrkapelle? Alles ist denkbar – nur das nicht.

Wer Bücher liebt und schon einmal mit Neugier und Entdeckerfreude die Regale einer Bibliothek abgegangen ist, weiß: Bücherregale sind nicht nur praktische Aufbewahrungsorte, sondern sie erzählen auch Geschichten über die Beziehungen zwischen den Büchern, die darin wohnen. Entscheidend ist die Ordnung, die nicht nur einiges über den Besitzer verrät, sondern auch zwischen den Büchern wirkt: Handelt es sich um ein für den Laien unverständliches Durcheinander, in dem sich abgegriffene Taschenbücher neben Klassikern im Leineneinband, Bildbände neben Lexika mit Goldaufdruck drängeln, dicht an dicht, unterbrochen durch eingeschobene Broschüren, manchmal sogar in zwei Reihen hintereinander? Oder sind die Reihen wohl geordnet nach Verfassernamen, chronologisch oder thematisch?

Immer können sich daraus – nimmt man die Ordnung und die Bücher ernst – ganz neue Geschichten ergeben. Was, wenn etwa Romeo aus dem alten ledergebundenen Shakespeare-Band im nach Autoren geordneten Regal seine Nachbarin Hermine Granger in Rowlings Harry Potter-Reihe entdeckt: Dank verschiedener Zauber könnte seine Liebe auf einmal statt tragischem Tod noch ein Happy End erleben. Oder Agatha Christies Miss Marple auf Lewis Carols Alice im Wunderland trifft. Die kleine Alice könnte die Grande Dame der Kriminalistik einführen in die Welt der Paradoxien und der auf den Kopf gestellten Logik und sie bei der Verbrechersuche auf ganz neue Spuren führen. In einer chronologischen Reihung wäre eine nachbarschaftliche Begegnung von Konfuzius und Pythagoras denkbar, die sich über die Grenzen der Kontinente hinweg über menschliche und mathematische Ordnungen austauschen könnten.

Möglichkeiten über Möglichkeiten. „Alles kann so oder auch anders ablaufen, verschiedenen Partituren und parallelen Logiken folgen.“ Für Amos Oz offenbart die Ordnung der Bücher – allein ihrer physischen Präsenz – die Vielfalt des Lebens. Das gilt auch für alle anderen Ordnungen und das Spiel mit Nachbarschaften: bei den Dingen und den Lebewesen, sogar im Universum.

Schmarotzer

Nicht jede Nachbarschaft verläuft gleichberechtigt, und Geben und Nehmen ist nicht immer ausgewogen. Das gilt für Menschen und für Pflanzen. In beiden Fällen werden die Nehmenden als Schmarotzer bezeichnet, wobei in der Botanik zwischen Voll- und Halbschmarotzern unterschieden wird. Während erstere aufgrund ihrer fehlenden oder stark zurückgebildeten Blätter nicht in der Lage sind, selbstständig organische Kohlenstoffverbindungen zu bilden und damit in ihrer Ernährung völlig von ihren Wirtspflanzen abhängig, können die Halbschmarotzer durch ihre grünen Blätter selbst Fotosynthese betreiben. Ihren Wirtspflanzen entziehen sie mit speziellen Saugorganen Wasser und Nährstoffe. Das ist – aus menschlicher Sicht betrachtet – nicht nett, tut der Beliebtheit mancher Halbschmarotzer, wie zum Beispiel der in der Weihnachtszeit geschätzten Misteln, aber keinen Abbruch.

Muskelspiel

Sie sind Nachbarn im menschlichen Körper und unerlässlich für jede Bewegung, die wir ausführen: Agonist und Antagonist sind Muskelpaare, die nur gemeinsam funktionieren und deshalb auch ähnlich stark ausgeprägt sein sollten. Das Prinzip ist simpel: Der Agonist führt die Bewegung aus und zieht sich dabei zusammen, er ist der Spieler – der Antagonist muss als Gegenspieler auf der anderen Seite des Gelenks der Bewegung nachgeben und wird dabei gedehnt. Das kann man sofort ausprobieren: Beugen Sie Ihren Arm im Ellbogengelenk, dann arbeitet der vorne am Oberarm liegende zweiköpfige Armmuskel (Bizeps), während der hinten am Oberarm liegende dreiköpfige Armmuskel (Trizeps) gedehnt wird. Umgekehrt ist bei der Streckung des Ellbogens der Trizeps der Spieler und der Bizeps der Gegenspieler, der gedehnt wird. Das lässt sich beliebig oft wiederholen und hat den schönen Nebeneffekt, dass die Arme immer kräftiger werden.

Hast du Töne?

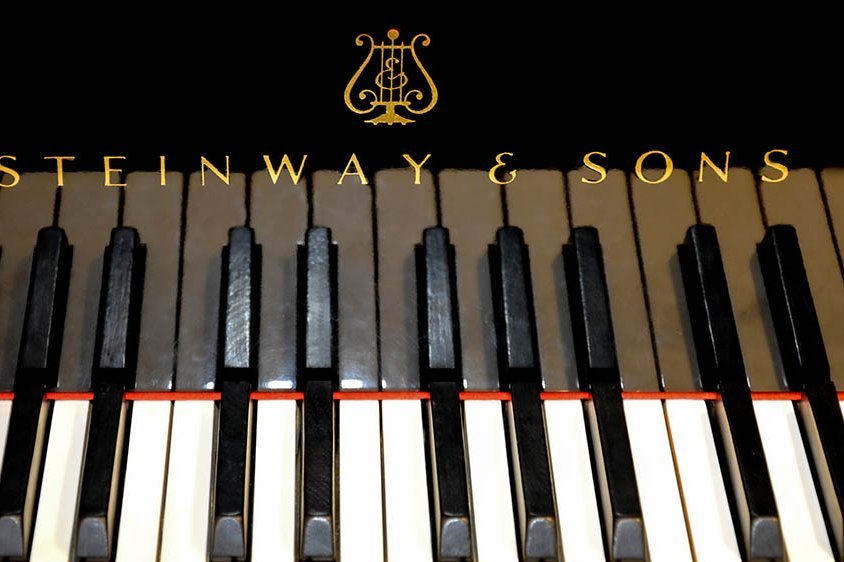

Ach, wie schön die weißen Tasten auf der Klaviertastatur beieinander liegen! Sieben Stück sind es, die Seite an Seite ihre musikalische Nachbarschaft pflegen. In einem Lauf gespielt lassen sie die C-Dur-Tonleiter erklingen. C, D, E, F, G, A, H und wieder C. Wo eine schwarze Taste dazwischen liegt, handelt es sich um einen Ganzton-Schritt. Wo die Ebenholz-Taste fehlt, liegt nur ein halber Ton zwischen den Anschlägen. Also zwischen E und F sowie zwischen H und C. Und weil sie so nahe beieinander sind, entfalten diese Töne eine besondere Wirkung: Sie leiten zum nächsten Ton über. F gleitet ab zum E. H leitet hinauf zum C.

Weiße und schwarze Tasten sind übrigens so nahe beieinander, dass sie sich reiben. Das mag man im Blues und im Jazz. Ansonsten wirkt es eher disharmonisch. Setzt man verschiedene Töne in passenden Nachbarschafts-Intervallen übereinander, bilden sie Akkorde – ein Klang entsteht. Wer also die Gesetze der musikalischen Nachbarschaft anzuwenden versteht, kann Harmonie erzeugen – oder stören.

Doppelsterne

Auch im Himmel gibt es Nachbarschaften: Doppelsterne, die so nahe beieinanderstehen, dass sie von der Erde aus gesehen als ein einzelner Stern wahrgenommen werden. Als physische Einheit umkreisen sie einen gemeinsamen Schwerpunkt, sind also gravitativ aneinandergebunden – was auch deshalb interessant ist, weil sich so die Gültigkeit von Newtons Gravitationsgesetz bis in große Entfernungen nachweisen lässt. Dabei kann die Nachbarschaft enger oder weiter sein und Umlaufzeiten zwischen einigen Stunden und mehreren Jahrtausenden haben. Je länger die Umlaufzeit, desto weiter sind die Sterne voneinander entfernt und desto besser können sie auch optisch und sogar mit bloßem Auge als zwei einzelne Sterne erkannt werden. Das sind die sogenannten Augenprüfer, die auch als Test für die individuelle Sehschärfe genutzt werden, zum Beispiel der Doppelstern Theta Tauri im Sternbild Stier.

Alte Meister in Bewegung

„Freundinnen und Freunde zeigen sich dir plötzlich irgendwie anders. Oder sehen deine Augen aus der ungewohnten Perspektive mehr, besser, präziser?“ Die Beobachtung von Simone Dattenberger in ihrem Beitrag im Münchner Merkur zur Neupräsentation der Alten Meister in der Münchner Alten Pinakothek trifft es ziemlich gut: Wer nach langer Zeit die Werke von Dürer, Botticelli, Rubens und Co. in der Alten Pinakothek besucht, reibt sich erst einmal verwundert die Augen: Das berühmte Selbstbildnis von Dürer hat seinen angestammten Platz verlassen und findet sich im Nachbarsaal in einer langen Reihe von Würdenträgern; die Vorsteher der Amsterdamer Weinhändlergilde, Repräsentanten der stolzen Bürgerschaft der nördlichen Niederlande hängen neben Vertretern der Habsburger Monarchie, Albrecht dem Frommen und seiner Gemahlin Isabella von Spanien; und Murillos spanische Pastetenesser sind neben dem Flamen Jakob Jordaens gelandet. Dem Motto „Alte Meister in Bewegung“ folgend, haben sich plötzlich neue Nachbarn gefunden. Das ist mutig, denn es gibt nur wenige Nachbarschaften, die so unverrückbar erscheinen wie die der Alten Meister im Museum. Ursprünglich für ganz andere Räume geschaffen, haben sie im Museum ein neues Zuhause gefunden, das so erhaben ist, dass es ihnen auch heute noch gerecht wird, aber auch so unantastbar, dass es vermessen erscheint, die einmal gewählte Ordnung zu verändern. Die Kurator*innen der Alten Pinakothek haben es dennoch gewagt und die strenge Abfolge nach Chronologien, Nationen und Schulen aufgebrochen und rund 200 Werke in einen neuen Zusammenhang gestellt. Dadurch sind nicht nur die Bilder, sondern auch die gewohnten Sichtweisen der Betrachter*innen in Bewegung geraten.