Das gibt's ja immer noch

Manchmal sind es ganz alltägliche Dinge, die uns an unsere Kindheit zurückdenken lassen. Produkte, die uns schon ein Leben lang begleiten und deren Namen verknüpft sind mit Erinnerungen an Erlebnisse und Emotionen, die sich bis heute erhalten haben.

Fotos: Steiff

Steiff

Alles begann 1880 mit einem Nadelkissen in Elefantenform: Das „Elefäntle“ wurde rasch zu einem beliebten Kinderspielzeug, die Manufaktur Steiff fertigte daraufhin neben Filz-Elefanten Affen, Esel, Kamele und etliche Tiere mehr. 13 Jahre später präsentierte Margarete Steiff (Foto) ihre Produkte auf der Leipziger Spielwarenmesse – erste Geschäftsbeziehungen zu Harrods in London entstanden. Der weltweite Siegeszug der Steiff-Tiere begann, als Richard Steiff, der Lieblingsneffe von Margarete, 1902 den ersten Plüschbären mit beweglichen Armen und Beinen entwarf. Um die Tiere vor Nachahmern zu schützen, tragen sämtliche Steiff-Tiere seit 1904 den berühmten Knopf im Ohr. Der kuschelige Teddybär ist bis heute aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken.

Fotos: Jan Eric Löbe cc3.0; Henkel (Vorderseite)

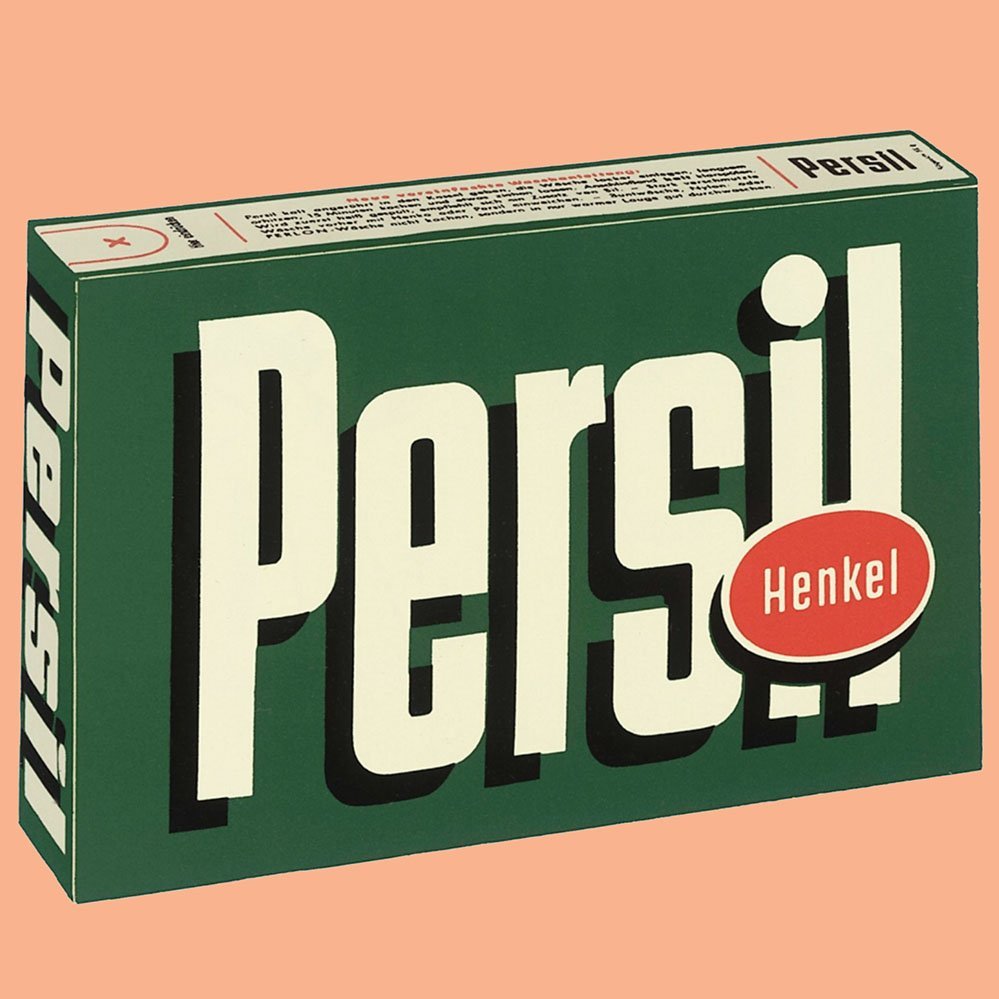

Persil

In der Henkel-Firmengeschichte wird das Jahr 1907 als Revolution in der Historie des Wäschewaschens bezeichnet: Die Chemiker des Unternehmens entwickeln ein sogenanntes selbsttätiges Waschmittel, dessen Chemikalien Schmutz auch ohne mechanisches Zutun wie Reiben oder Walken lösen. Seine Hauptbestandteile Perborat und Silikat geben dem neuen Waschpulver auch seinen Namen. Es ist bis heute das meistverkaufte Waschmittel in Deutschland. Das mag auch an der Werbung dafür liegen, in der Henkel nicht weniger revolutionär war: Bereits 1924 setzte man Haushaltsberaterinnen ein, wenig später eröffnete die erste Haushaltsschule, und in den 1930er Jahren sorgten Flugzeuge als sogenannte „Himmelsschreiber“ mit Rauchschrift ebenso für Aufmerksamkeit wie der abendfüllende Kinofilm „Wäsche – Waschen – Wohlergehen“ oder die teilweise heute noch existierenden Persiluhren mit der berühmten Weißen Dame mit Florentinerhut.

Fotos: 4711

4711

Der Legende nach erhielt der Kaufmann Wilhelm Mülhens im Jahr 1792 die Rezeptur für ein „aqua mirabilis“ von einem Kartäusermönch zur Hochzeit geschenkt. Er stellte daraus zunächst ein Heilwasser zum Trinken her, deklarierte dieses jedoch bereits 1810 um zu einem äußerlich anwendbaren Duft. Grund dafür war die Umgehung eines von Napoleon erlassenen Dekrets, das die Offenlegung aller Geheimrezepturen für innerlich anzuwendende Mittel forderte. Um das Wunderwasser von den Produkten der Konkurrenz abzugrenzen, wurde die Kreation „4711 Echt Kölnisch Wasser“ genannt. Die Zahl geht auf die Hausnummer des Gebäudes in der Kölner Glockengasse, in der Mülhens Duftmanufaktur eingerichtet war, während der französischen Besatzung zurück. Sie wurde zum Markennamen und ziert bis heute das Flaschenetikett.

Fotos: Schwarzkopf

Taft

Ein adrettes Äußeres, gestärkte Bluse, knielanger Rock und dazu eine perfekt sitzende Frisur: Das Erscheinungsbild der Frau in den 50er Jahren war klar definiert. Gut, dass der Markt die entsprechenden Produkte bereithielt, dieses auch umzusetzen. Zum Beispiel Haarspray. Erstmals wurde es von der Firma Schwarzkopf unter dem Namen Taft als „flüssiges Haarnetz“ in Deutschland 1955 angeboten. Schwarzkopf selbst bezieht sich auf seiner Webseite dann bereits auf die 80er Jahre, seit denen die Marke „für ein selbstbewusstes, authentisches Frauenbild“ stehe und Styling Produkte anbiete, „die sie stärken und selbstbewusster machen – egal in welcher Lebenslage“. Das wurde auch in der Werbung vermittelt. Unvergessen ist der Spot der aus dem Flugzeug steigenden Business-Lady, deren Haar dank „Drei Wetter Taft“ trotz Regen, Wind oder Sonne den ganzen Tag über perfekt geschützt und in Form ist.

Fotos: Pelikan

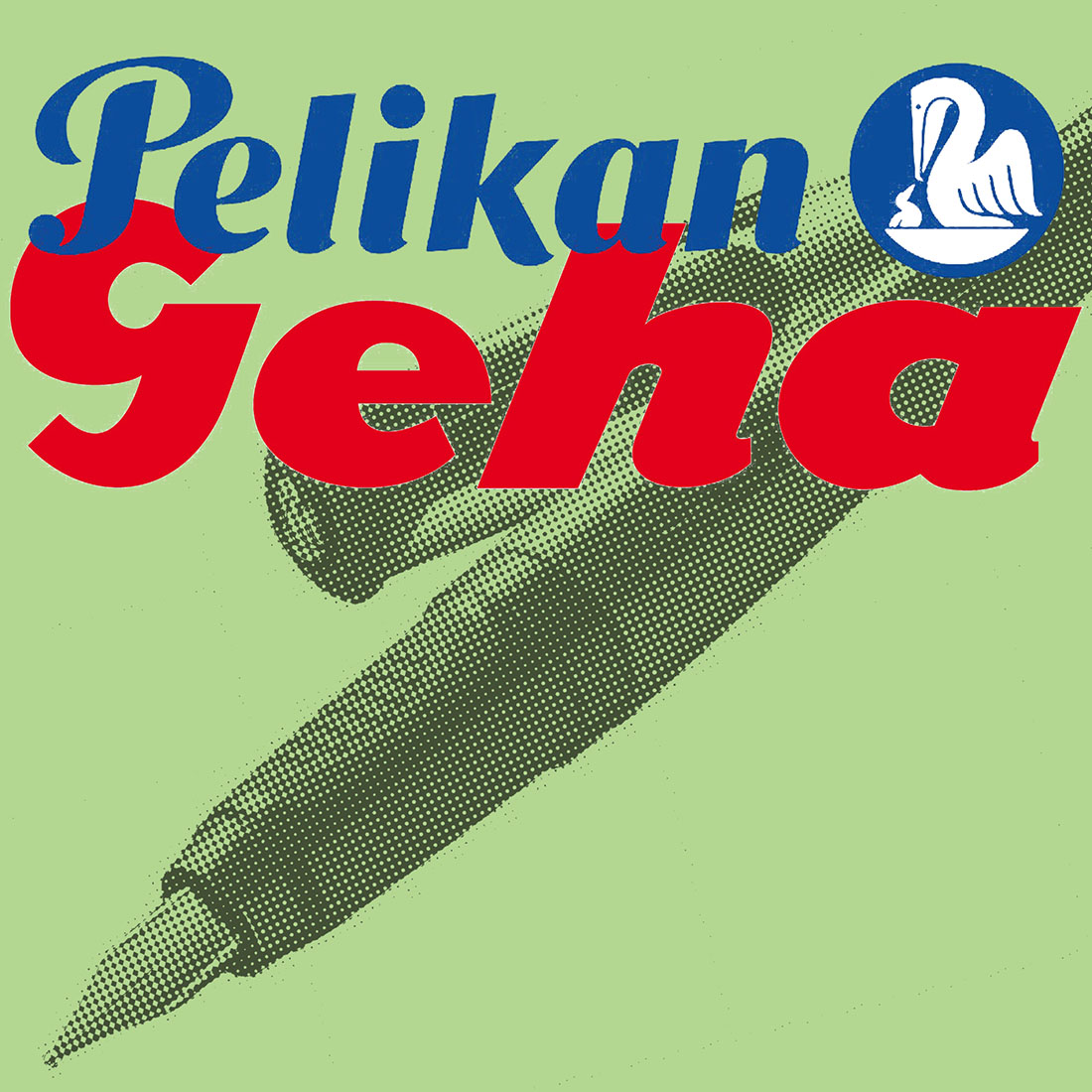

Geha oder Pelikan …

… das war unter Schüler*innen lange eine Glaubensfrage. Beide Firmen waren in Hannover ansässig, beide stellten Schreibwaren und Büromaterialien her, und beim Kauf des ersten Füllfederhalters fiel die Wahl entweder auf Geha oder auf Pelikan. Pelikan hatte schon 1929 den ersten Kolbenfüller präsentiert, und die Geschichte des Unternehmens währte bereits weit mehr als 100 Jahre, als 1960 der Schülerfüller Pelikano auf den Markt kam. Geha, die kleinere und jüngere der Firmen, konnte dagegen mit ihrem ab 1950 produzierten Füllfederhalter punkten – dem ersten in Deutschland, der eine Tintenpatrone enthielt. Am Ende entschied Pelikan das Rennen: 1990 übernahm das Unternehmen Geha und stellte die Produktion auf den ehemaligen Geha-Werksgeländen ein.

Fotos: Nestlé

Maggi

Immer dann, wenn ein Eigenname für eine ganze Produktkategorie steht, spricht man von einem Deonym. Oder einer äußerst erfolgreichen Marktpositionierung, wie etwa bei Tempo, bei Ohropax – oder bei Maggi. Das ist umso erstaunlicher, als Maggi tatsächlich auf den Namen des Gründers der Firma, den Schweizer Erfinder Julius Maggi zurückgeht. Er hatte bereits 1886 erste Fertigsuppen aus Bohnen- und Linsenmehl sowie Maggi-Würze als preiswerten Ersatz für Fleischextrakt entwickelt. Der Würzsauce folgte gut zehn Jahre später der Brühwürfel. Seit 1974 gibt es Maggi Fix Produkte, seit 1979 die 5-Minuten-Terrine. Heute finden sich nach Angaben der Firma, die 1947 mit Nestlé fusionierte, in deutschen Supermärkten mehr als 450 Produkte von Maggi.

Fotos: Pustefix

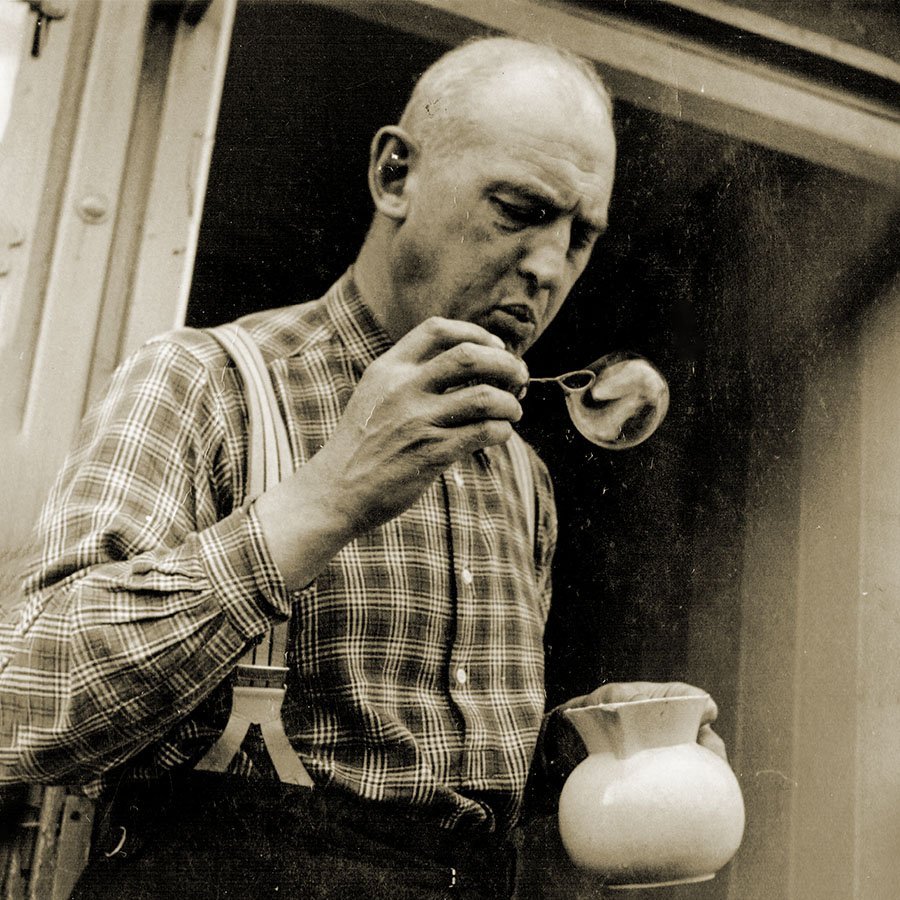

Pustefix

Durch Zufall entdeckte der Chemiker Rolf Hein (auf dem Bild) in der Nachkriegszeit auf der Suche nach einem Waschmittelrezept eine Rezeptur für schillernde Seifenblasen – Geburt eines Klassikers, der Kinder seit einem Dreivierteljahrhundert fasziniert. Die erste Pustefix-Dose bestand aus einem Aluminiumröhrchen mit Etikett, sie war mit Naturkork verschlossen und hatte einen Blasring aus einer Federdrahtspirale. In den 1960er Jahren begann die Fertigung aus Kunststoff, was das bisherige Problem des Auslaufens beim Transport löste. Das Design der Dose hat sich jedoch nur geringfügig verändert. Auch der, ursprünglich von dem Spielzeugbär von Rudolf Heins Kindern inspirierte, gelbe Teddy pustet bis heute fröhlich Seifenblasen in die Luft.

Fotos: Nestlé

Nesquik

Auch wenn sich das Design im Detail verändert hat: Der blaue Schriftzug auf gelbem Untergrund ist immer noch der, den wir aus der Kindheit kennen – und mit schokoladigem Trinkgenuss verbinden. Nesquik ist, ähnlich wie Kaba, zu einem Synonym für Kakao geworden, den man – und das war in den 1950er Jahren das Besondere – sowohl mit heißer als auch mit kalter Milch anrühren kann. Die schnelle Zubereitung spiegelt sich auch im Namen des Getränkepulvers wider, ebenso seine Zugehörigkeit zum inzwischen weltgrößten Nahrungsmittelhersteller: Er setzt sich zusammen aus NEStlé und QUICK (quick zu Deutsch schnell) und verweist auf das Ursprungsprodukt Nestlé QUIK, das 1948 in den USA auf dem Markt kam.

Fotos: Märklin

Märklin

Es gibt Namen, die, sobald man sie ausspricht, die (meist männlichen) Augen leuchten lassen. Märklin zum Beispiel. Das seit 1859 bestehende Unternehmen stellte zunächst Puppenküchen her, bevor mit dem Aufkauf des Blechspielzeugherstellers Ludwig Lutz 1891 das Sortiment um Spielzeugeisenbahnen erweitert und damit der Grundstein für den Welterfolg der Spielzeug- und Modelleisenbahn gelegt wurde. Zunächst noch durch ein Uhrwerk oder einen Spiritus-Brenner angetrieben, kamen 1926 die ersten elektrisch betriebenen Bahnen auf den Markt. Heute bedient Märklin als Marktführer alle bedeutenden Spurweiten des Modellbahnmarktes mit optisch und technisch möglichst getreuen Nachbildungen der Vorbilder: Das ist vor allem für Sammler interessant. Sie finden vom Gleis bis zur Lokomotive viele hundert Artikel, um sich ihr eigenes Miniatur Wunderland zu erschaffen.